- 发布时间:2024-09-06

- 字体:【大中小】

7月,民盟闻一多支部主委洪海波著《院士之乡--西南联大龙泉往事》正式由群言出版社出版发行。本书以独特的视角,生动描绘了西南联大教授及相关人员在昆明市龙泉古镇的生活环境与学术成就,全面记述了西南联大师生在动荡年代的艰难与困苦,以及他们所取得的辉煌成就与不朽贡献。

您是如何对西南联大这段历史产生兴趣的?

洪海波:20世纪90年代,我生活在昆明龙泉镇的云南农业大学校园。我从10岁起在龙泉这片土地上生活了十多年,经常在星期三去赶龙头街。赶龙头街就像现在逛沃尔玛超市,农副产品、坛坛罐罐、针头线脑、鸡鸭活禽、咸菜卤肉、瓦猫红砖琳琅满目。最初的龙泉古镇龙头街一直延伸到松华坝,比现在大好几倍。当时,凡是在昆明其他地方买不到的东西,在龙头街肯定能买到。在昆明人眼里,龙泉古镇龙头街已不是“百货市场”,而是“万货市场”,人们都称龙泉古镇龙头街为“小香港”。西南联大与昆明北郊的龙泉古镇有着一段深深刻在中国历史文化中的良缘和美好时光。我与西南联大的邂逅,逐渐了解到历史的脉络。1938年秋,抗日战争爆发的第二年,地处昆明北郊的龙泉古镇,显得颇不平静。80年前,一群在中国赫赫有名的文化人来到龙泉古镇,傅斯年、冯友兰、闻一多、朱自清、梁思成、林徽因……本来只是一个平时安安静静、赶街天热热闹闹的小镇,突然间成了中国的学术高地。再来回望这段历史,在熟悉的土地上我开始研究每位学者生活环境、学术成就,身临其境地体悟他们的甘苦,他们的性情,他们的思想,最大限度地抵近他们的内心。

在撰写这本书时,您主要参考了哪些资料?是否进行了实地调研或访谈?

洪海波:2003年底,我读到《三十五位院士的第二故乡》、卜保怡老师的《寻访昆明抗战旧址》,还有余斌老师、吴宝璋老师的关于西南联大的著作,以及由西南联大北京校友会、北京大学出版社编辑出版的《国立西南联合大学校史》等。也大量地阅读和收集了近500册有关西南联大历史和抗战文化史的书籍。同时到湖南长沙、南岳,云南蒙自,昆明的西南联大旧址、联大工学院遗址、宜良、呈贡、大普吉等地调研西南联大的历史。特别是在昆明市盘龙区龙泉街道的宝云社区、司家营社区及棕皮营、麦地村、瓦窑村、桃园村、竹园村、落索坡、浪口村、蒜村及茨坝等地不断地收集整理大量的资料,包括实地调研与访问相关当事人,联大教授及工作人员后人、本地居民和学者。与史语所助理研究员石璋如先生好友,棕皮营村村长赵崇义的儿子赵林老师等多次访谈,积累了很多一手资料。

书中有哪些故事或人物是您特别想让读者了解的?

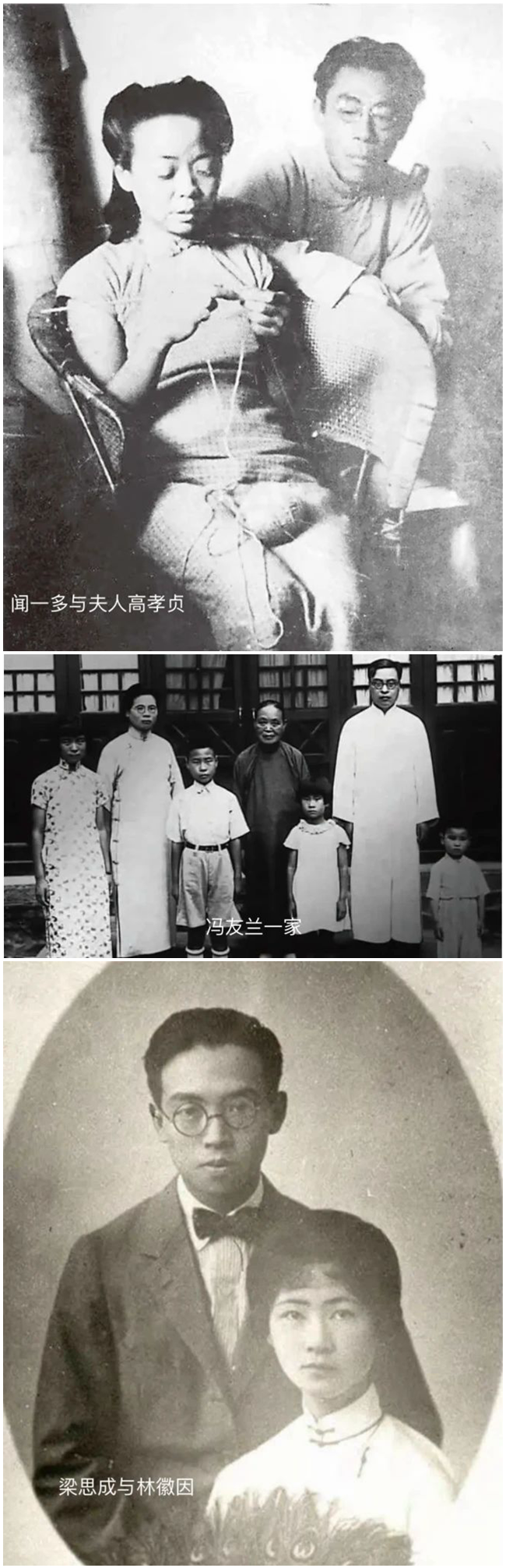

洪海波:《院士之乡--西南联大龙泉往事》的故事史实以西南联大的来龙去脉为主线,把闻一多、朱自清、金岳霖、冯友兰等联大教授的日常生活、家庭背景和学术氛围与成就用生动的语言描述出来。史语所、营造学社、中博院筹备处等文化机构的重要人物,如傅斯年、梁思成、林徽因、李济、董作宾在龙泉的故事特别希望年轻的读者了解。

-本书亮点-

首次公开抗日战争期间1938年至1946年西南联大院士之乡35位院士及26位文化名人、西南联大民盟先贤在昆明龙泉古镇生活、工作、学习研究的逸闻趣事。

首次以动漫插画的形式呈现西南联大名人文化,特邀云南艺术学院文华学院动画系主任、副教授胡波先生绘制西南联大动漫插画30余幅 。

首次与读者分享抗战期间西南联大时期龙泉镇历史、人物老照片。其中近20幅为首次发表。

书中梳理的西南联大名人的日常生活和文化抗战的具体事迹受到西南联大后人朱小涛、郑光、高晓红、逯若亮、周文业等老师的认同和肯定。

本书图文并茂、文字精炼,并附有作者本人讲述的《西南联大 龙泉往事》系列视频20集,扫描书后二维码,可看可读可珍藏。

简介

洪海波,诗人、学者。祖籍江苏苏州吴江。1968年生于上海,童年至今在云南昆明生活。21世纪初开始研究国立西南联合大学历史,2015年创立龙泉古镇文化研究院并任院长。现任云南地方志专家委员会委员、云南美术家协会理论评论委员会副主任、民盟云南省委专家委员会委员、民盟昆明市委常委、民盟闻一多支部主委、盘龙区人大常委会委员、瓦猫博物馆馆长。

供稿:严旭 编辑:陈晓熊 审核:王文华

53010202001941号

53010202001941号