- 发布时间:2014-03-20

- 字体:【大中小】

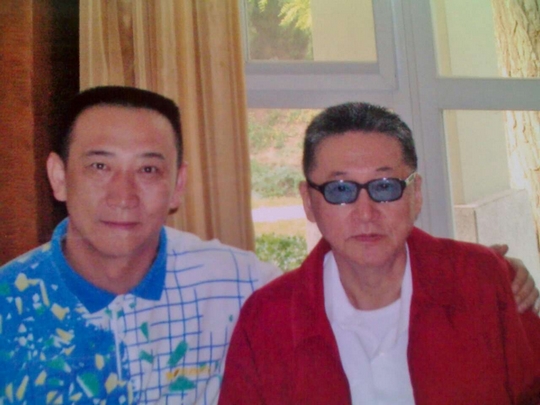

李敖是我的五舅,1949年随我姥爷、姥姥去了台湾。我出生后就从没机会和他见面。直到2005年9月,李敖56年后第一次离开台湾,到中国大陆进行他的神州文化之旅,我才陪同我父母在北京见到他,并全程陪同。

在短短几天的相处中,我听了他在北大、清华和复旦大学的演讲,听了他日常生活中的很多谈论,也和他进行了一些交谈。通过接触,以前在我脑海中一个朦胧的李敖变得清晰了。我是这样评价他的:一介书生,一代大师,一张利嘴,一身傲骨。

我更喜欢文化李敖,梁启超先生有一首诗写到:“十年之后当思我,举国犹狂欲语谁”。李敖的思想,李敖的观念可能是十年之后才被人真正认识到的。也正因为这样,他具有一种争议性这样的特点,正因为这样,我觉得值得我去认真的思考,认真的研究这样一个现象。我觉得李敖实际上是一种文化现象。

在我看来,他的思想最重要的不在于他在史学界、哲学界或者说文学界有多大的建树。很大程度上李敖是一个破坏 家,打一个不确切的比方,很像法国的一位哲学家德里达,他对西方制度的完满和现代性的秩序加以颠覆,但他颠覆的方式跟德里达不一样,德里达是比较严谨的来阐述,学习他的思想锋利。李敖更多是以犀利的言辞,甚至带有痞的方式,把正式的方式拉下来,把你的皮拨开,看到正经下面的不正经,看到所谓的思想大师下面,或者是体制性的下面的自己的缺陷性。他是嬉笑怒骂的狂徒,是不拘一格的演说家,在这个方面的颠覆。李敖说“别人骂你是王八蛋,我却证明你是王八蛋”。

李敖是一个比较优秀的文学家,他的成就就是在杂文,嬉笑怒骂,狂徒自持,以俗为雅,幽默诙谐,这是她的杂文的一个总体风格。在评价以往的著名的文章、大家的时候,人们统统说陈独秀以气势来取胜的,胡适是以流畅来取胜的,鲁迅是以锋利见长的。李敖对我说他是具有三者之长,而且他还具有梁启超的情感,语言中带有情感的表达方式。

李敖跟我这样说:“我把具有反叛意识的和具有创新精神的作家称之为浪子,把继承传统写法的作家称之为孝子,传统要变的话有浪子,如果没有孝子,就是给传统文化送终,历史我认为就是由这样的人来谱写的”。这是他关于思想方面和文学方面的总体的看法。

李敖对我说他是激进的知识分子,有两个特点:

第一是:独立的思想,特性独行,绝不与人家雷同,如果有一人呼应,或者是大众互换,他立即改变,超前你。第二是不畏权威,不是光想一些不食人间烟火的,他很务实,很现实。所以他往往把他的思想和现实对抗联系在一起,监禁多次,而且有可能遭受杀身之祸也在所不惜,这已经超越了专家、学者、教授这个层面的思考。他对思想行动,对知难行易,还是知易行难都有自己的看法。李敖更多的是立足行动,他的思想就是行动本身。因此,他又像一个学者,而更像一个政治家,像一个实践家。

李敖56年第一次到大陆进行学术访问,应该说在北大、清华和复旦三所大学的演讲,是他的一个主要内容。而要完成这个主要内容,把事做到很顺利,作为学者的身份,应该说是最合适的,这和李敖的文化思想有很大的的关系。在李敖的文化思想当中有一点,他认为要变化,教育要先行。他对我说他对台湾社会思考最早,感触最深就是教育问题。在50年代,他认为他本人就是教育体制的牺牲品,为了反抗中学的教条的教育体制,他中学就休学,自己在家里自学,大学的时候,他为了反对大学里面的生硬的教育体制,他也曾经休学一次,退学以后,重考另一个系。

我有时候在想,也许一个时代有一个时代的思想风采,李敖的思想风采正如他说的话,他是台湾教育培养不出来的,是台湾文化培养不出来的,是台湾制度下生长不出来的,这是“宫外孕”。他认为以长远看,七年树木,百年树人。用这种眼光看,教育是影响着一切,尤其是政治。所以革命之成功必须有赖于思想之变化,只有教育才能使思想变化。他在跟我谈话中说道:“自己如果思想不发生变化的话,没有新气象,这个国家就不会有希望。”所以这个基础上,他在60年代初就发表了高等教育的一面怪现象等等文章,严厉批判了台湾的应试制度的学历现象,单一等等现象。

李敖在大学演讲中提到“一个真正的大学生应该是智慧的,有判断力、有广博的知识。能独立思考,独立判断。特立独行。这些是大学培养出来的。所以教育之重要。”

总之,我认为李敖的人格魅力还来自于他的文化思想。李敖的人格,李敖的特立独行,是他特立独行的思想体现。真正理解李敖还是看他的作品,理解他的思想吗,从思想上认识他,这才是李敖的真价值。

53010202001941号

53010202001941号